ともに考え、高めあい、

その一歩先へ

組織にプラスの力を

Creative Support Service

Creative Support Service

with Creative

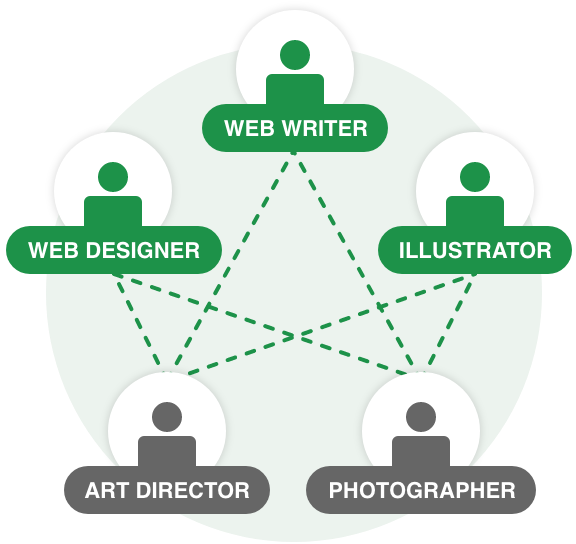

多様性に富む

クリエイティブ人材と

未来を拓くLancer Unit

働き手不足により採用が難しいこの時代。その一方で、柔軟な働き方を求めるフリーランスやパラレルワーカーは増加傾向にあります。なかでもクリエイティブに携わる人材活用はことさら盛んに。

Lancer Unitは、課題に合わせてクリエイティブ人材を提案するサービス。

しっかりとしたバックボーンを持つメンバーがそろい、ともに考えながら高めあう存在として組織に力を与えてくれるはずです。

私たちと一緒に、確かな未来をつくり上げる仲間を見つけませんか?

What’s Lancer Unit

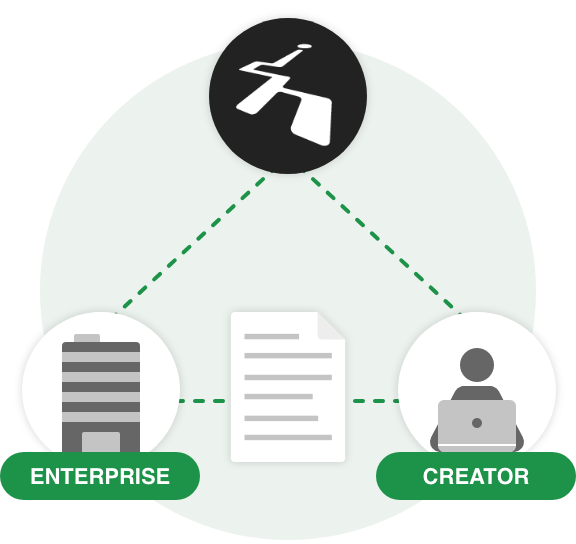

Lancer Unitとは

組織の課題を解決する、DX時代のクリエイティブチームを提案するサービスです。

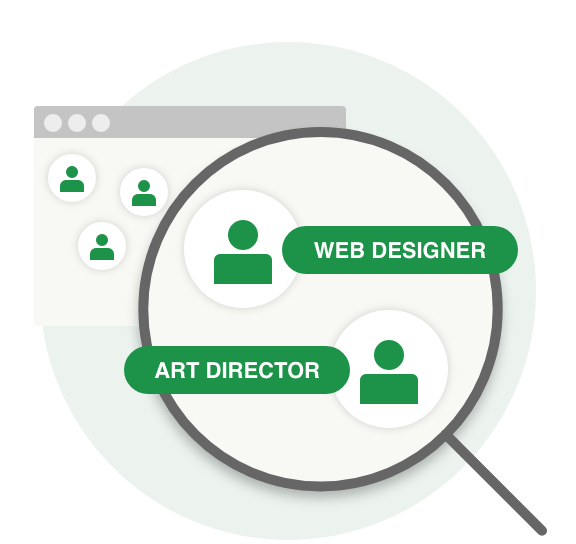

多様なクリエイティブ人材を

選定してご提案

スキル・経歴・ポートフォリオの提示はもちろん、チームとして組織にどうフィットするのかという観点でご提案させていただきます。

チームメンバーと

直接契約

メンバーが確定したら直接契約してやり取り。クリエイティブの視点を合わせながら密接に連携し、つねに進捗を確認しながら進行できます。

継続的なマッチング

メンバーの選考は自由自在

高い専門性が強みのメンバーを状況に応じて柔軟に選考可能。継続して必要な人材を補うことで、ビジネスの可能性を広げられます。

Worry

こんなお悩みをサポートします

クリエイティブ人材が不足していると、

PDCAはまわりません

- 人材探しに時間がかかる、都度外注の手間を省きたい

- Webサイトを制作したまま更新をしていないため、古い情報が載っている

- 広告バナーやSNSコンテンツを増やしたいと考えているが、手がまわらない

- オウンドメディアの記事コンテンツを作ってファンを増やしたい

- 施策の分析やレポートをもとに、新規企画を検討したい

- 社内広報誌や業務マニュアルなどの作成・見直しで、社内の生産性を向上させたい

- デジタルシフトを推進したいが、実行できる人材・ノウハウががない

- 内製化の比率を高めて、施策を自社でハンドリングしていきたい

Use Case

Lancer Unitの活用事例

ECショップ

ディレクション・コンサルティング

業務に注力し、制作業務で

Lancer Unitを活用

- ショップツール経験のあるデザイナー

- 制作スピードが速いコーダー

- レスポンスよくサイト更新できる人材

学校法人

学内の広報から販促、クリエイティブ全般に対応するためLANCER UNITを活用

- 広報・販促物の経験豊富なデザイナー

- Web運用の実績があるデザイナー

- 安定的に長期継続できる人材

Webサービス事業者

サービスデザイン、コーディングチームの体制強化にLancer Unitを活用

- To C 向けに特化したデザイナー

- 業界業種に知見があるディレクター

- 高度な技術を持つコーダー

Price Model

マッチングの月額運用モデル

制作進行に対する管理料、紹介手数料などは

一切発生しません

Lancer Unit 月額利用料

(ユニットメンバーの確保)

+

各業務に対する報酬費用

(契約するメンバーに直接お支払い)

3ヶ月

お試し導入プラン

75,000 円/月

(税込82,500円/月)

マッチング人数

〜3人

ユニット変更

3回まで

- 各ジャンルのクリエイターを短期間で利用することが多い

- 急な案件増によるクリエイター不足を避けたい

- 外注のクオリティを担保したい

6ヶ月

中期プロジェクトプラン

65,000 円/月

(税込71,500円/月)

マッチング人数

〜3人

ユニット変更

無制限

- 中期プロジェクト(~6ヶ月)のデザイン/運用を任せたい

- 事業内容やプロジェクトに適したクリエイターを確保しておきたい

- 急な案件増によるクリエイター不足を避けたい

- 外注のクオリティを担保したい

12ヶ月

長期プロジェクトプラン

60,000 円/月

(税込66,000円/月)

マッチング人数

〜3人

ユニット変更

無制限

- 新規事業を立ち上げ、クリエイターチームをアサインしたい

- 長期プロジェクト(6ヶ月~)のデザイン/運用を任せたい

- 事業内容やプロジェクトに適したクリエイターを確保しておきたい

- 急な案件増によるクリエイター不足を避けたい

- 外注のクオリティを担保したい

- 4名以上の場合は別途お見積りいたします

- 専属ディレクターに相談しながらクリエイティブ発注ができるオプションもございます(税込55,000円〜/月)

Contact

コンタクト

まずは資料請求

資料を見て検討したい方はこちら

相談したい・話を聞いてみたい

料金や説明、お打ち合わせはこちら